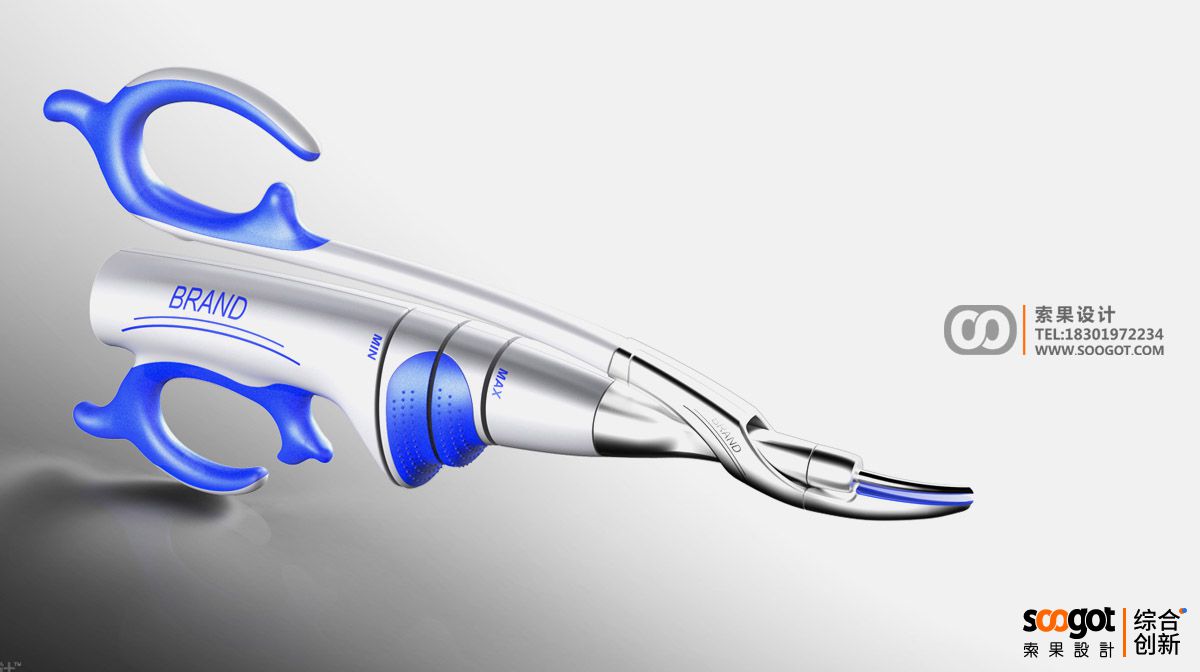

医疗器械手柄作为人机交互的关键界面,其设计直接影响手术精度、操作舒适性和临床效果。随着微创手术、机器人辅助技术和智能医疗的快速发展,医疗器械手柄正朝着更符合人体工学、更智能化和更精准化的方向演进。索果小编将从五个关键方向探讨医疗器械手柄的未来发展趋势。

1. 人机工程学与舒适性优化

传统医疗器械手柄往往采用标准化设计,但不同医生的手型、操作习惯和手术时长差异较大,长时间使用可能导致疲劳甚至职业损伤。未来手柄设计将更加注重个性化适配:

可调节结构:采用模块化设计,允许医生根据手部尺寸调整握把角度、长度和阻尼系数。

压力分布优化:通过力反馈传感器监测握持压力,避免局部过度受力。

减重设计:采用轻量化材料(如碳纤维、钛合金)降低操作负担,同时保持结构强度。

此外,触觉反馈技术(如震动提示)可帮助医生更直观地感知操作状态,减少视觉依赖。

医疗手术刀

2. 智能交互与力反馈技术

未来的手术手柄将不仅是机械操作部件,而是集成传感器和算法的智能终端:

实时力反馈:通过微型电机或磁流变阻尼器模拟组织阻力,帮助医生感知切割、缝合或穿刺力度,避免过度施力。

动作捕捉与纠正:结合惯性测量单元(IMU)和AI算法,识别不规范操作(如震颤或偏移)并提供实时修正建议。

语音与手势控制:在无菌环境下,医生可通过语音指令调整设备参数(如能量输出),或通过手势切换模式。

这类技术尤其适用于机器人辅助手术系统,如达芬奇手术机器人的主控手柄已部分实现上述功能。

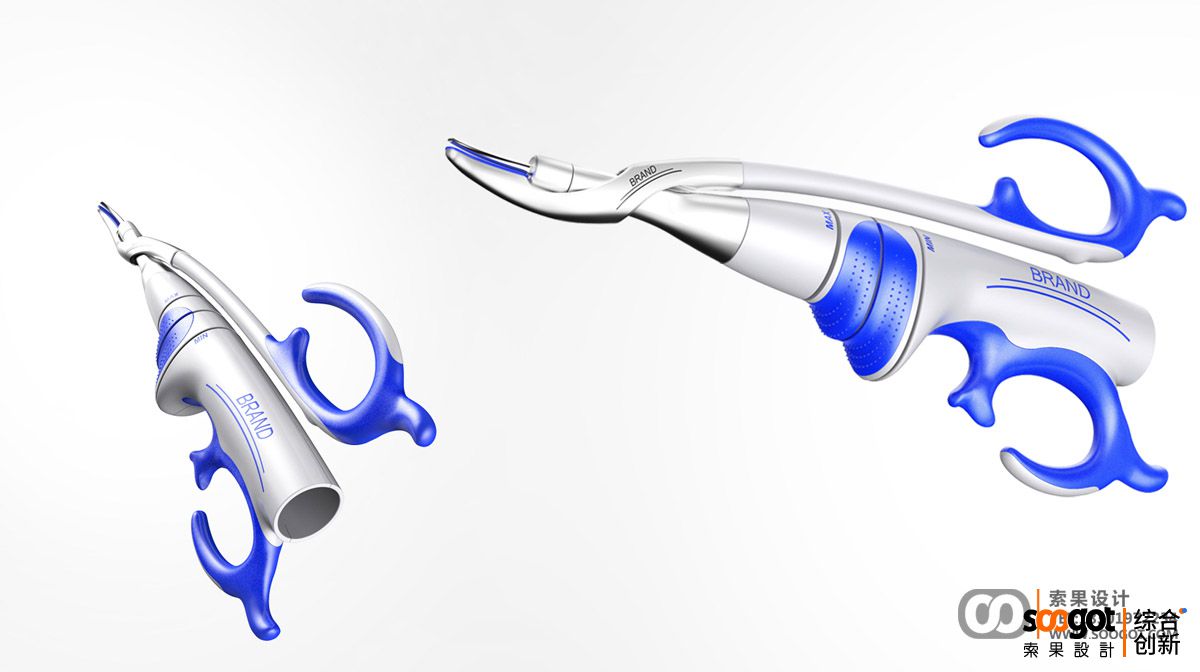

3. 微型化与模块化设计

微创手术的普及要求手柄在有限空间内保持高精度:

微型驱动机构:采用压电陶瓷或形状记忆合金(SMA)替代传统电机,缩小体积并提高响应速度。

快拆模块化接口:允许同一手柄适配不同功能头端(如电凝钩、超声刀),降低设备成本。

无线化趋势:通过低延迟蓝牙或超宽带(UWB)技术摆脱线缆束缚,提升操作灵活性。

例如,部分内窥镜手柄已采用无线设计,并通过内置电池实现连续数小时工作。

医疗手术刀

4. 生物相容性与无菌技术革新

感染控制是医疗器械设计的核心挑战,未来手柄材料与结构需兼顾安全性与易消毒性:

抗菌材料涂层:如银离子或石墨烯涂层,减少细菌附着。

可拆卸密封设计:关键电子部件采用防水封装,支持高温高压灭菌或低温等离子消毒。

一次性手柄组件:针对高感染风险场景(如传染病手术),开发低成本可降解材料方案。

此外,自清洁表面技术(如光催化涂层)可能成为未来研究方向。

5. 数据整合与远程操作潜力

随着5G和边缘计算的发展,手柄将成为手术数据链的重要节点:

操作数据记录:存储力度、角度等参数,用于术后分析或培训教学。

远程手术支持:通过低延迟通信技术,专家可远程操控手柄指导基层医院手术。

AI辅助决策:结合术前影像数据,手柄可自动限制危险区域操作(如避开神经血管束)。

例如,神经外科手术机器人已尝试通过手柄力反馈防止钻头过度深入脑组织。

医疗手术刀

结论

医疗器械手柄的未来发展将深度融合人机工程学、智能传感、新材料和数字化技术。其核心目标是降低医生操作负担、提升手术精准度并优化感染控制。随着机器人手术和远程医疗的普及,手柄可能从被动工具演变为主动协作的“智能伙伴”,进一步推动精准医疗的进步。企业需要跨学科合作,结合临床反馈与技术创新,才能在这一领域占据领先地位。

索果设计:「长期服务:上海微创、美敦力、凯利泰、思路迪、昊海生物等。十年专注医疗实验室仪器的设计、落地和创新,设计覆盖产品开发全产业链:设计分析、外观设计、结构设计、ui界面设计、样机制作、小批量生产、模具开发、大批量生产等。

扫一扫添加微信

扫一扫添加微信